Piste n°1

Un fonds de financement dédié au fonctionnement

Et si les collectivités pouvaient dépenser au juste nécessaire et n’avaient plus à avancer un seul centime sur leurs frais de fonctionnement biodiversité ?

L’enjeu de cette piste est de lever les freins financiers pour les collectivités, et les alléger du fardeau lié au risque de ne pas obtenir les financements. Il s’agit de faire en sorte que chaque collectivité puisse se doter de la force de frappe biodiversité dont elle a besoin, y compris les communes qui ont moins de moyens pour avancer les frais, les frais de fonctionnement financés par l’Europe étant payés au terme du projet. Ce dispositif pourrait, par exemple, avancer le financement de postes de Chargés de mission biodiversité sur un territoire le temps de la conduite du projet.

Cette piste vous intéresse ?

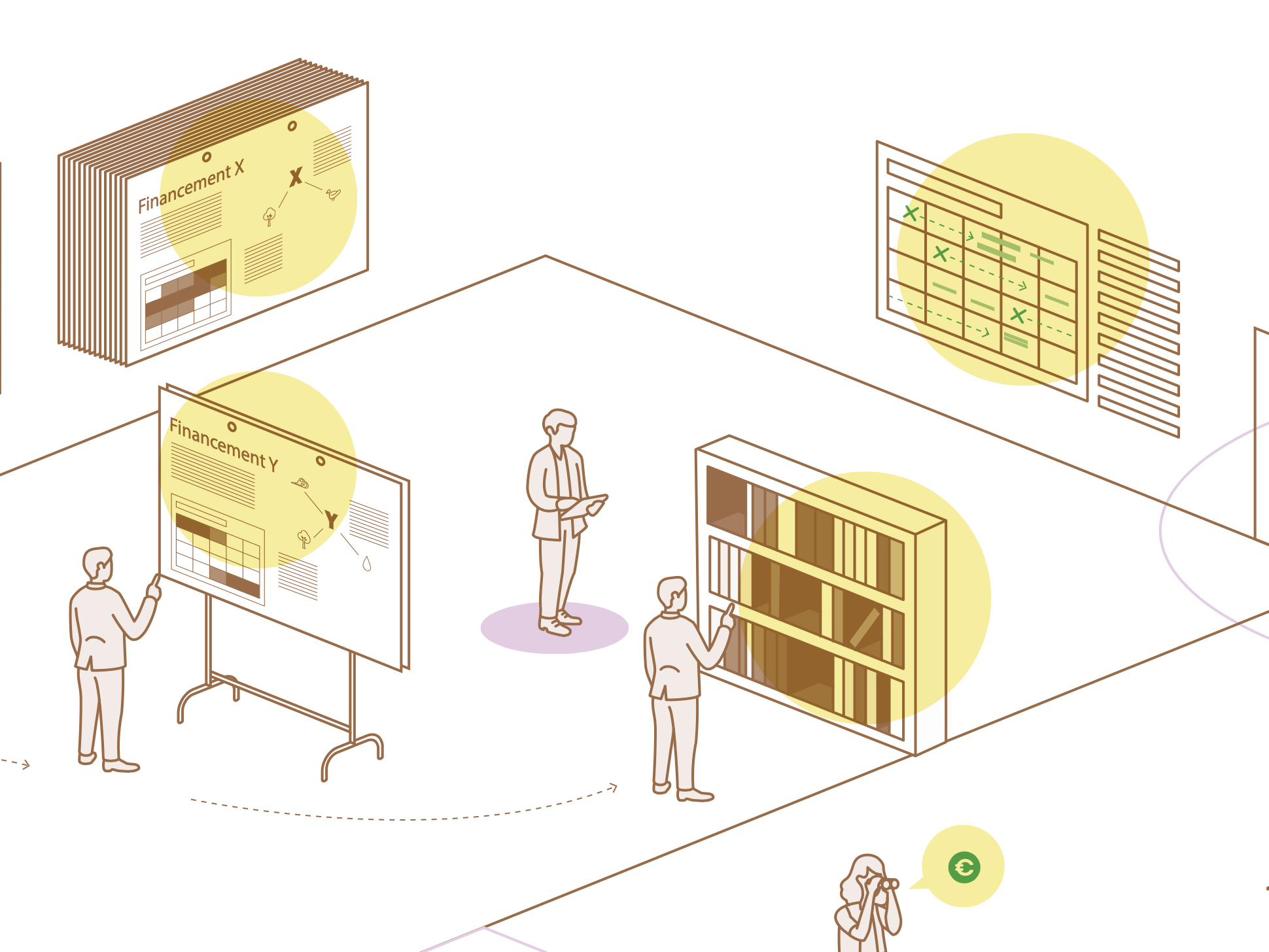

Comment développer un plaidoyer pour l’avance de fonctionnement des porteurs de projets pour la biodiversité ?

Cette piste s’adresse plus aux régions, aux ARB et aux financeurs. Nous proposons d’explorer avec eux, l’exploration d’avance de fonctionnement pour financer des postes compétents de porteur de projet sur les territoires et de construire avec eux les espaces de co-décision pour assurer le développement de projets permettant de favoriser l’augmentation du nombre de projets ambitieux sur les territoires.